西安最早公墓在哪

作为十三朝古都,西安不仅拥有悠久的历史和灿烂的文化,也承载着中华民族数千年来对生死观念的深刻理解。在这座城市的发展进程中,墓葬文化始终占据着重要地位。那么,西安最早的公墓究竟位于何处?这一问题牵动着许多历史爱好者与市民的好奇心。

追溯西安地区的墓葬起源,可以回溯至新石器时代。考古发现表明,在今西安半坡遗址一带,距今约6000年前的仰韶文化先民已有集中的埋葬区域,这可被视为原始形态的公共墓地。半坡遗址中发现的儿童瓮棺葬和成人土坑墓,排列有序,显示出当时社会已具备一定的丧葬制度和集体安葬习俗。虽然这些并非现代意义上的“公墓”,但它们是中国早期公共墓地的重要雏形。

进入周代,随着礼制的完善,墓葬制度逐渐规范化。西周都城丰镐(位于今西安市长安区沣河两岸)附近发现了大量贵族和平民墓葬群,如张家坡西周墓地,便是当时较为集中的埋葬区域。这些墓地虽多按等级划分,但已体现出公共管理的特征,是古代“公墓”概念的进一步发展。

进入周代,随着礼制的完善,墓葬制度逐渐规范化。西周都城丰镐(位于今西安市长安区沣河两岸)附近发现了大量贵族和平民墓葬群,如张家坡西周墓地,便是当时较为集中的埋葬区域。这些墓地虽多按等级划分,但已体现出公共管理的特征,是古代“公墓”概念的进一步发展。

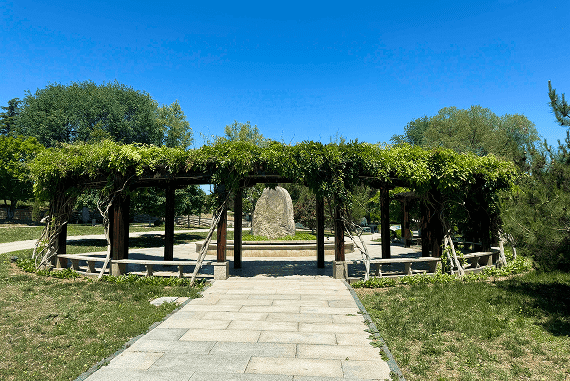

然而,若以现代“公墓”——即由政府或社会组织统一规划、面向公众开放的殡葬设施——为标准,则西安最早的现代公墓应属始建于民国时期的“万寿寺公墓”。该公墓位于西安城南,依托唐代古刹万寿寺而建,20世纪30年代由地方政府主导设立,旨在解决城市人口增长带来的殡葬难题。它打破了传统家族墓地和乱葬岗的模式,首次实现了集中管理、统一规划,具备了现代公墓的基本特征。

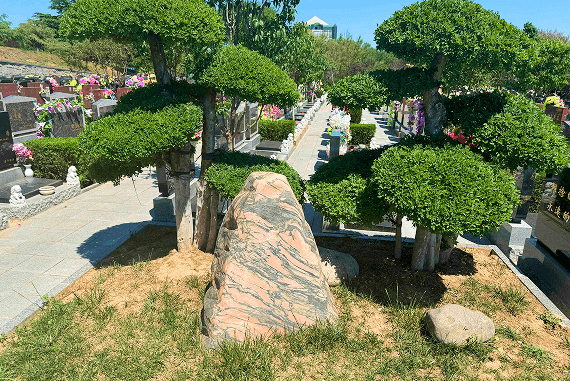

新中国成立后,随着城市化进程加快,西安的殡葬体系进一步完善。1953年,西安市正式建立革命公墓(后更名为西安烈士陵园),用以安葬革命英烈,随后又陆续建设了多个国营公墓,如崇文塔陵园、南郊公墓等,推动了现代殡葬文明的发展。

综上所述,若从原始公共墓地的角度看,西安最早的“公墓”可追溯至半坡遗址的氏族墓葬区;若从制度化、规范化的古代墓地而言,西周丰镐遗址周边的墓群具有代表性;而真正意义上的现代公墓,则以民国时期的万寿寺公墓为发端。这些不同时期的墓葬遗存,共同见证了西安从远古到现代的殡葬演变史,也映射出这座城市深厚的人文底蕴与社会变迁。

免责声明:本内容部分素材来源于网络,如存在侵权问题,请及时与我们联系。

-

上一篇

-

下一篇