西安公墓使用年限

在中国传统文化中,安葬先人是一项极为重要的仪式,体现了对祖先的敬重与怀念。随着城市化进程的加快和土地资源的日益紧张,墓地使用年限问题逐渐成为社会关注的焦点。作为历史文化名城,西安在公墓管理方面也面临着新的挑战与机遇。本文将围绕西安公墓的使用年限问题展开探讨,分析其背后的文化、法律及现实因素。

一、西安公墓使用年限的现状

根据目前国家和陕西省的相关政策,西安市的公墓主要分为两类:公益性公墓与经营性公墓。

1. 公益性公墓:通常由政府或村集体建设,主要用于安葬本地居民。这类公墓一般不设使用年限限制,实行“永久使用”制度,但要求不得进行商业交易或转让。

2. 经营性公墓:由企业或社会组织投资建设,面向社会公众提供墓地服务。根据国家民政部的相关规定,经营性公墓的土地使用年限通常为20年,到期后可申请续期,但需缴纳相应的管理费用。

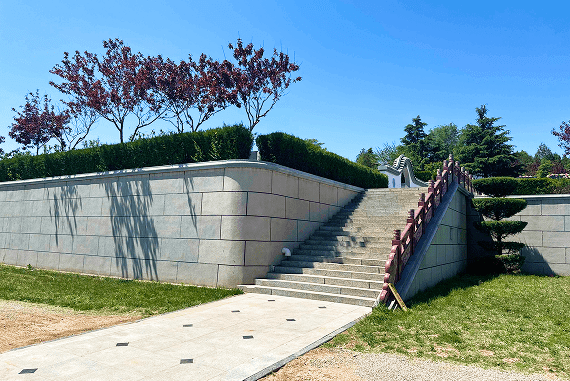

在西安,一些知名的经营性公墓如三兆公墓、霸陵公墓等,其墓地销售合同中通常会注明使用年限为20年,并附带续期条款。这种制度设计旨在缓解土地资源紧张的问题,同时引导公众逐步接受生态葬、节地葬等新型安葬方式。

二、使用年限制度的意义与争议

1. 资源节约与可持续发展

城市土地资源有限,尤其是在像西安这样人口密集的历史文化名城,墓地需求与土地供给之间的矛盾日益突出。设立使用年限制度,有助于推动墓地循环利用,避免“死人与活人争地”的现象。

2. 文化传统与现实的冲突

中国传统文化强调“入土为安”、“慎终追远”,墓地被视为连接家族情感与历史记忆的重要载体。使用年限制度在一定程度上挑战了这种传统观念,部分民众对此表示不解甚至抵触。

3. 政策执行与管理难题

虽然国家和地方政策对公墓使用年限有明确规定,但在实际执行过程中,仍存在管理不到位、续期流程不透明等问题。一些墓地经营者存在“一次性收费、长期使用”的做法,与政策精神不符。

三、西安的探索与创新

面对墓地资源紧张与传统观念冲突的双重压力,西安近年来也在积极探索更加科学、人性化的墓地管理方式:

面对墓地资源紧张与传统观念冲突的双重压力,西安近年来也在积极探索更加科学、人性化的墓地管理方式:

1. 推广生态葬与节地葬式

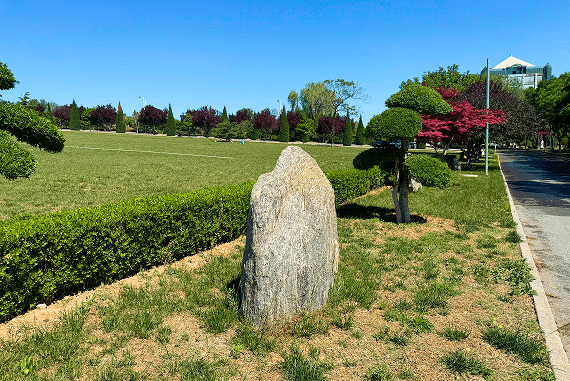

西安市鼓励树葬、花坛葬、草坪葬、骨灰撒散等生态安葬方式,部分公墓推出“无碑化”、“共享墓地”等新模式,既节约土地,又符合环保理念。

2. 建立墓地信息管理系统

通过数字化手段对墓地使用情况进行动态管理,便于到期提醒、续期办理及信息查询,提升管理效率与透明度。

3. 加强政策宣传与观念引导

政府通过媒体、社区宣传等方式,普及墓地使用年限政策,倡导文明祭祀与绿色殡葬理念,逐步改变公众的传统观念。

四、未来展望:构建人与自然和谐共生的殡葬体系

西安作为中华文明的重要发源地之一,其殡葬文化承载着深厚的历史记忆。面对新时代的发展要求,西安应继续在尊重传统的基础上,推动殡葬制度改革,构建绿色、文明、可持续的殡葬体系。

未来,西安可在以下方面进一步发力:

- 完善公墓使用年限的法律制度,明确续期流程与收费标准;

- 加大对公益性墓地的财政支持,减轻群众负担;

- 推进殡葬服务标准化建设,提升行业服务质量;

- 鼓励社会力量参与殡葬改革,探索多元化安葬模式。

结语

西安公墓使用年限问题,既是土地资源管理的现实课题,也是传统文化与现代文明碰撞的缩影。只有在尊重历史、顺应时代、关爱生命的基础上,才能走出一条符合国情、市情、民情的殡葬改革之路。让我们共同努力,为子孙后代留下更多发展空间,也为逝者营造一个更加宁静、绿色、和谐的安息之所。

撰稿:西安文化观察员

时间:2025年4月

免责声明:本内容部分素材来源于网络,如存在侵权问题,请及时与我们联系。

-

上一篇

-

下一篇